多核種除去設備

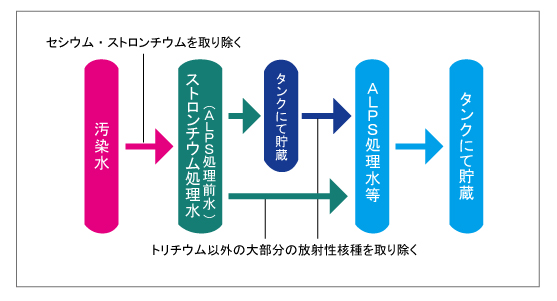

福島第一原子力発電所で発生する「汚染水」を浄化する設備のひとつ。

汚染水に含まれる放射性核種のうちトリチウム以外の大部分を取り除くことができる設備です。

詳しくはこちら

0/0

福島第一原子力発電所では、多くの方のご協力を頂きながら、事故に伴って発生した高濃度の放射性物質を含む「汚染水」への対策を進めています。

当サイトでは、汚染水に含まれる放射性物質を浄化し、リスクを低減したALPS処理水等について、データ情報や対応状況などを皆さまにお伝えしてまいります。

「ALPS処理水」の表記について(2021.4.27見直し)

トリチウム以外の放射性物質が、安全に関する規制基準値を確実に下回るまで、多核種除去設備等で浄化処理した水(トリチウムを除く告示濃度比総和1未満)を「ALPS処理水」、

多核種除去設備等で浄化処理した水のうち、安全に関する規制基準を満たしていない水(トリチウムを除く告示濃度比総和1以上)を「処理途上水」、

2つを併せて示す場合は「ALPS処理水等」と表記します。

※なお、過去に掲載した資料については、これまで(2020.3.11見直し)の表記としています。

ストロンチウム処理水

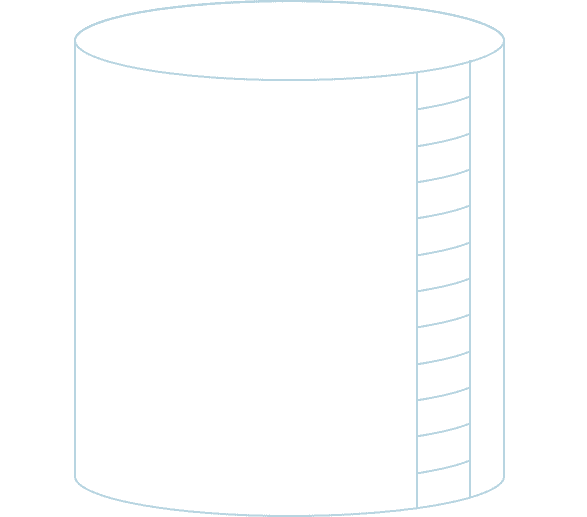

現在、ALPS処理水等は、トリチウムを除く大部分の放射性核種を取り除いた状態でタンクに貯蔵しています。

多核種除去設備は、

国の「規制基準」のうち、

環境へ放出する場合の基準である「告示濃度限度」より低いレベルまで、放射性核種を取り除くことができる(トリチウムを除く)能力を持っています。ただし、設備運用当初の不具合や処理時期の運用方針の違いなどにより、現在の

告示濃度比総和別の貯蔵量は下図の通りになっています。

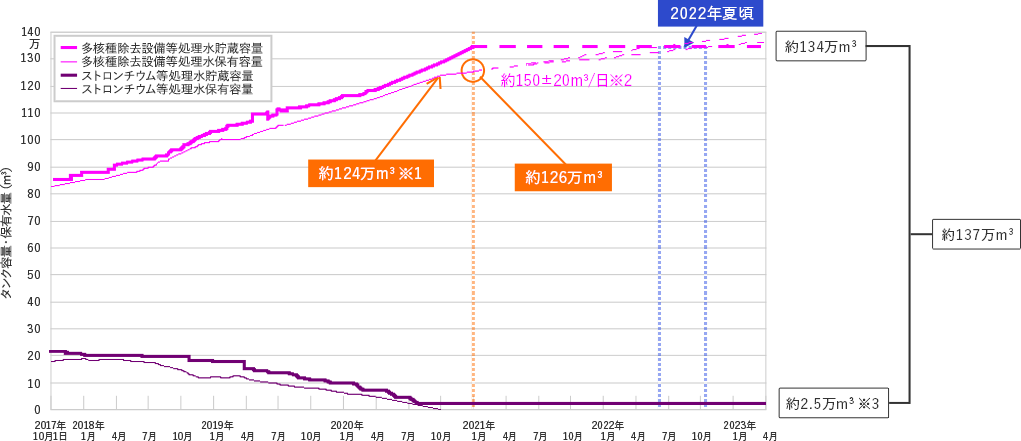

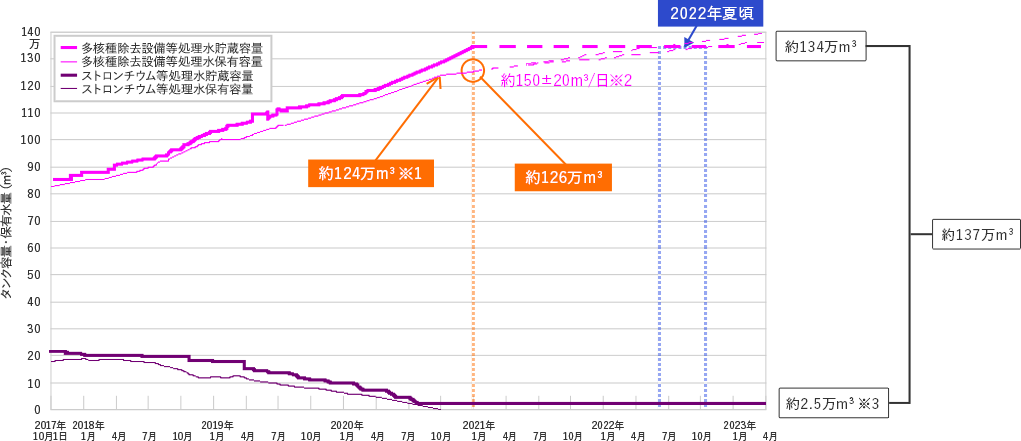

ストロンチウム処理水(ALPS処理前水)や多核種除去設備等の処理水*は、敷地内のタンクに貯蔵しています。2020年12月11日に、約137万㎥のタンクの設置が完了しました。

汚染水発生抑制策の効果や今後の汚染水発生量の予測について慎重に見極めていく必要がありますが、これまでの汚染水発生量の実績を踏まえると、2022年夏以降に計画した容量に達する見込みです。(タンク建設進捗状況)

廃炉事業に必要と考えられる施設(貯蔵を継続するためのタンクや使用済燃料・燃料デブリの一時保管施設など)の設置に向けて、敷地全体の利用について、作業進捗に合わせ検討していく必要があります。

2019年9月27日 第14回多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会資料3より

※2020年12月11日に、約137万㎥のタンクの設置を完了

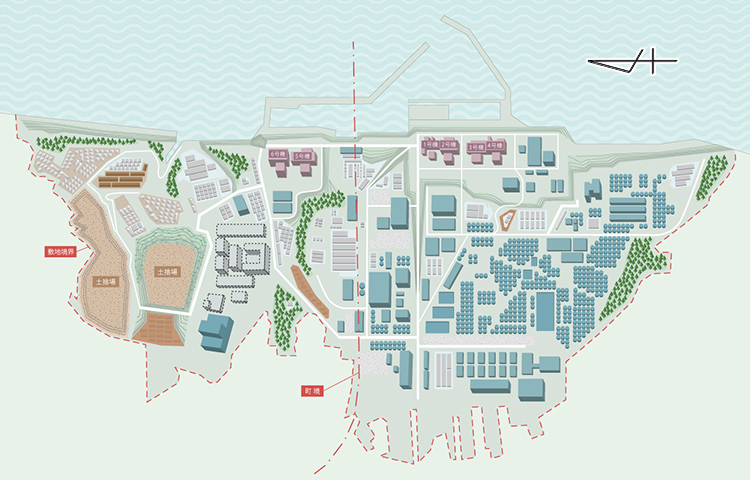

福島第一原子力発電所の敷地利用状況です。

※点線施設は、建設計画が決定しているものです。

※2019年10月時点

廃炉事業に必要と考えられる施設の設置に向けて、敷地全体の利用について、作業進捗に合わせ検討していく必要があります。

福島第一原子力発電所では、敷地内でALPS処理水等を

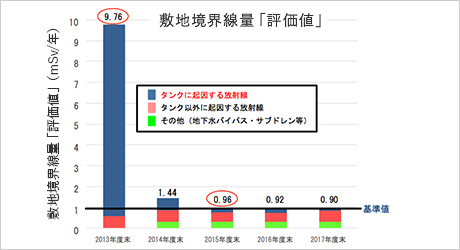

タンクに貯蔵する際の国の基準「敷地境界における実効線量1ミリシーベルト/年」を満たすため、2013年度以降、多核種除去設備等による浄化処理を進めた結果、2015年度末に敷地境界における実効線量1ミリシーベルト/年未満を達成しました。

多核種除去設備は、それ以降も発電所のリスク低減を踏まえた運転を実施しています。

2013年度〜2015年度

![フェーズ.1 [2013〜2015]](images/top/circumstances/title01.png)

セシウムのみを取り除いた状態の高濃度汚染水を敷地内のタンクに貯蔵していた2013年当時の敷地境界線量は、9.76ミリシーベルト/年に達し、国の定める基準である

「敷地境界における実効線量1ミリシーベルト/年」を大幅に超過していた。

多核種除去設備による処理を2013年より開始し、敷地境界における実効線量1ミリシーベルト/年の早期達成を目標とし、稼働率を上げて浄化処理を実施。

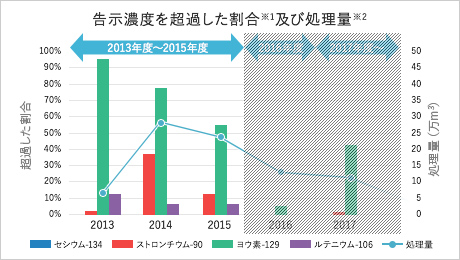

多核種除去設備による浄化処理を進めた結果、2015年度末に敷地境界における実効線量1ミリシーベルト/年未満を達成した。一方、多核種除去設備の不具合などにより、核種別の告示濃度超過も発生した。

閉じる

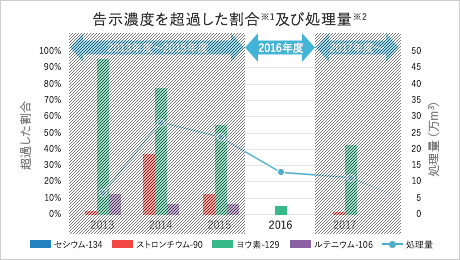

2016年度

![フェーズ.2 [2016]](images/top/circumstances/title02.png)

多核種除去設備等による処理が進んだことにより、処理容量がタンクの建設容量を上回ったため、処理水を貯蔵するタンクが不足しはじめた。

処理水を貯蔵するタンクの建設を急ぐとともに、多核種除去設備の浄化能力をいかし、核種別の告示濃度を意識した処理を実施。

多核種除去設備の浄化能力をいかした処理を行ったため、2013年度~2015年度と比べ、核種別の告示濃度超過の発生割合が少なくなった。

閉じる

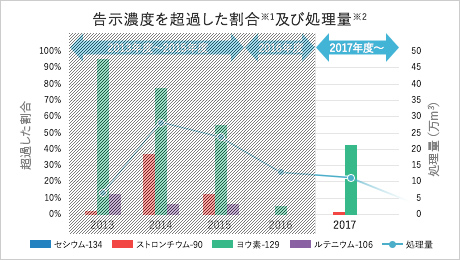

2017年度~

![フェーズ.3 [2017~]](images/top/circumstances/title03.png)

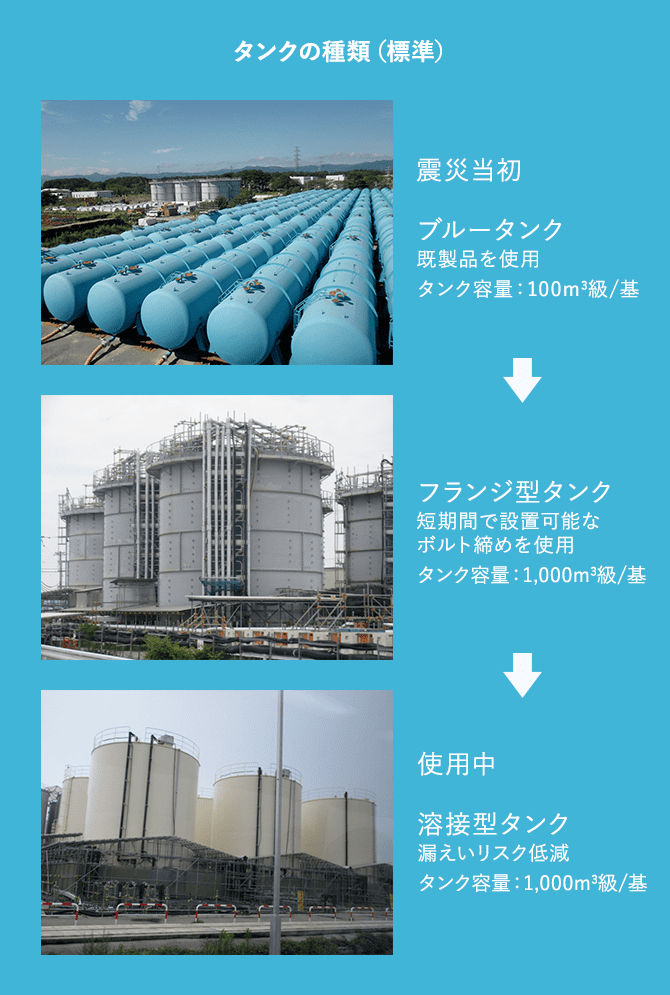

漏えいリスクの高いボルト締めのフランジ型タンクに貯蔵している水を早期に処理すること。

2018年度末までにフランジ型タンクに貯蔵している水を多核種除去設備で処理することを目標とし、敷地境界における実効線量1ミリシーベルト/年未満を維持しつつ、多核種除去設備の稼働率を上げて浄化処理を実施し、リスク低減をはかる。

フランジ型タンクで貯蔵するリスクを低減させることを意識し、多核種除去設備の稼働率を上げて処理を実施した。

その結果、2018年11月に、フランジ型タンク内のストロンチウム等処理水(ALPS処理前水)については、全量処理が完了したものの、2016年度と比べ核種別の告示濃度限度超えの割合が多くなっている。

なお、2019年3月に、フランジ型タンクに貯蔵している多核種除去設備等処理水についても、溶接型タンクへの移送が全て完了した。

閉じる

ALPS処理水等の今後

福島第一原子力発電所で発生する汚染水を浄化処理し、発電所内のタンクで貯蔵している水。

セシウムとストロンチウムを除去した「ストロンチウム処理水(ALPS処理前水)」と、多核種除去設備等によって、ストロンチウム処理水(ALPS処理前水)からトリチウム以外の大部分の放射性核種を取り除いたALPS処理水等があります。

詳しくはこちら

福島第一原子力発電所で発生する汚染水の浄化設備である多核種除去設備等でトリチウム以外の大部分の放射性核種を取り除いた水

多核種処理設備の詳細はこちら

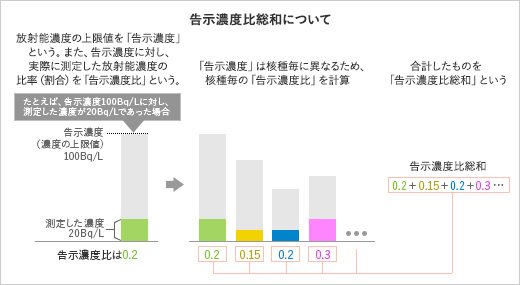

国が法令※で定めた、福島第一原子力発電所から放射性物質を環境へ放出する場合の、核種毎の放射能濃度の上限のこと。

※東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示

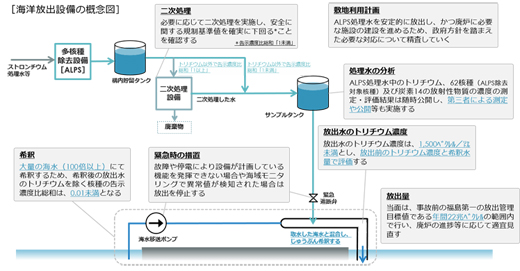

タンクに保管しているALPS処理水等については、2021年4月13日に政府により決定された「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」を踏まえた対応を徹底するべく、取り組んでまいります。

ALPS処理水の海洋放出にあたっては、法令に基づく安全基準等の遵守はもとより、関連する国際法や国際慣行に基づくとともに、人及び環境への放射線影響評価※により、放出する水が安全な水であることを確実にして、公衆や周辺環境、農林水産品の安全を確保します。

ALPS処理水等の処分にあたり、環境へ放出する場合は、トリチウム以外の放射性物質が、安全に関する国の規制基準(告示濃度比総和1未満)を満たすまで、多核種除去設備等で浄化処理します。

放出の際は、取水した海水と混合し、十分希釈します。放出量については、当面は、事故前の福島第一原子力発電所の放出管理目標値である年間22兆ベクレルの範囲内で行い、廃炉の進捗等に応じて適宜見直します。

※ 海洋環境に及ぼす潜在的な影響を含む

原子力規制委員会は、発電所の敷地内に保管されている、ガレキや汚染水等から敷地境界に追加的に放出される線量(自然界にもともとあった線量を除いて、発電所から新たに放出されて増えた分の線量)を「年間1ミリシーベルト(1mSv/年)未満」に抑えることを求めています。この「敷地境界における実効線量」は、敷地内でALPS処理水等をタンクに貯蔵する際の安全管理の基準になっています。

多核種除去設備等の処理水は、敷地内のタンクで貯蔵しています。タンクは、漏えいリスクを低減させるため、ボルト締めのフランジ型タンクから、順次溶接型タンクへのリプレースを行っています。2019年3月にフランジ型タンクに貯蔵している多核種除去設備等処理水について、溶接型タンクへの移送が全て完了しました。

また、タンク周囲には、堰を二重に設けて、万が一漏えいした場合でも堰の外に流れ出ることを防ぎます。

さらに、タンクのパトロールや水位監視(常時監視)等を継続的に行い、漏えいリスクに備えています。

多核種除去設備等の処理水*の取扱いについて、科学的な安全性を確認するだけではなく、社会的な影響も含めた処分方法などの検討が必要であるとして、国が立ち上げた小委員会(多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会)。さまざまな分野の専門家の皆さまにより、技術的観点に加え、風評被害などの社会的影響も含めた総合的な議論が行われている。

汚染水に関する国の「規制基準」には、

①タンクに貯蔵する場合の基準(敷地境界における実効線量)

②環境へ放出する場合の基準(告示濃度)

の2つがあります。

国は法令※で、放射性物質を環境へ放出する場合の、核種毎の放射能濃度の上限(告示濃度限度)を定めています。複数の放射性物質を放出する場合は、核種毎に告示濃度限度が異なることから、それぞれの告示濃度限度に対する比率を計算し、その合計値を「告示濃度比総和」とよんでいます。

※東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示

ALPS処理水等は、より多くの量を貯められ、漏えいリスクが低い溶接型タンクで貯蔵しています。

タンク周辺には、堰を二重に設けて、万が一漏えいした場合でも堰の外に流れ出ることを防ぎます。

また、継続的にタンクのパトロールや常時水位監視等を行い、漏えいリスクに備えています。

「大容量タンク」「地中タンク」「洋上タンク」など他のタンク形式の使用も検討しましたが、現在の溶接型タンクでALPS処理水等を貯蔵することにしています。

2019年9月27日 第14回多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会資料3より

※2020年12月11日に、約137万㎥のタンクの設置を完了

廃炉事業を円滑に進めるため、様々な施設の具体的な検討を進めていきます。

また、今後の作業進捗に合わせ必要な施設も検討していきます。

| 必要な時期 | 施設 | 理由 |

|---|---|---|

| 2020年代前半 | さまざまな試料の分析用施設 | 分析能力の強化のため |

| 燃料デブリ取り出し 資機材保管施設 |

燃料デブリ取り出し装置の メンテナンスのため |

|

| 燃料デブリ取り出し モックアップ施設 |

燃料デブリ取り出し装置の 事前確認のため |

|

| 燃料デブリ取り出し 訓練施設 |

燃料デブリ取り出し前の 訓練のため |

|

| 事故対応設備保管施設 | 事故時に用いた 設備保管のため |

|

| 2020年代後半 | 燃料デブリ・放射性廃棄物 関連の研究施設 |

本格的な燃料デブリ取り出しで 得られる知見の研究のため |

| 廃棄物リサイクル施設 | 廃棄物の減容、 再利用のため |

|

| 廃棄物一時保管エリア | 至近10年以降の 廃棄物保管のため |

「使用済燃料・燃料デブリの一時保管施設」の設置には、約81,000㎡の土地が必要と試算しています。

トリチウム以外の放射性物質が、安全に関する規制基準値を確実に下回るまで、多核種除去設備等で浄化処理した水(トリチウムを除く告示濃度比総和1未満)を「ALPS処理水」、多核種除去設備等で浄化処理した水のうち、安全に関する規制基準を満たしていない水(トリチウムを除く告示濃度比総和1以上)を「処理途上水」、 2つを併せて示す場合は「ALPS処理水等」と表記しています。